時間:2021-03-17發布人:

上個月,有關日本消費稅可能又要上漲的消息甚囂塵上,日本計劃在疫情過后“消費稅漲到15%”?雖然只是媒體的報道,但這也是最近繼日幣匯率下跌之后又一件讓人糟心的事兒了。

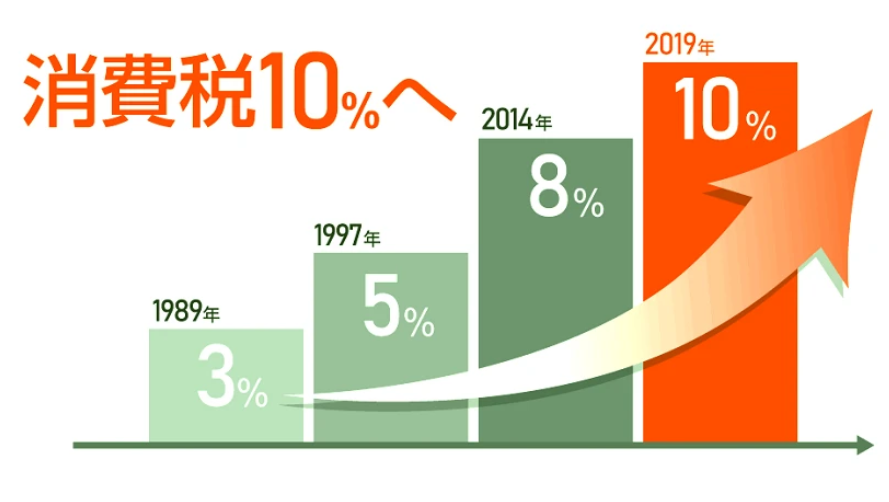

從日本《周刊郵報》報道上了解到,日本財務省正在籌劃征收“新冠疫情復興稅”,準備在新冠疫情結束后,將消費稅從目前的10%上調至15%。日本上一次上調消費稅是在2019年的10月份,當時從8%漲到10%。根據日本政府估算,每加稅1個百分點,將可為日本政府增加大約2.7萬億日元(約合人民幣1662億元)的稅收。

身為在日本生活的人,看到這條消息心里自然是不爽的。

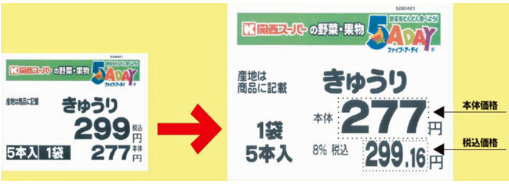

另外,大家都知道,日本的商品價簽都會明確標注商品的消費稅,通常一眼看上去最明顯的那個價格是不含消費稅的稅前價格,而商品的總價格、亦即消費者最后應該支付的稅后價格則用較小的字體標注。

其實,2013年10月消費稅從5%漲到8%時,日本實施了有條件的不含稅表示的特別措施法,但該法律將于本月末失效。因此從4月1日開始,隨著相關法律的變動,日本的商品價簽將必須標含消費稅的稅后價格。

例如,實體價格為1000日元,消費稅為100日元的商品或服務,商家必須標明含稅價格為1100日元。

屆時,人們一眼看上去價簽上最明顯的價格將是自己最后應該支付的價格。原則上說,價簽標注方式雖然變了,但是消費者負擔的金額沒變,并沒有什么影響,不過考慮大眾微妙的消費心理,事實上還是會帶來不小的影響。

新的規定不僅適用于實體店鋪里展示的商品和服務,屆時廣告傳單、海報、網站上的價格也必須如此標注。

對于這一變化,很多日本消費者認為是好事——因為自己最終要付多少錢,一目了然,更方便了。不過在小編看來,使用這種方式其實就有點潛移默化的讓消費者逐漸感覺不到自己所要支付的那部分稅金,然后為今后的漲稅做準備。一刀一刀割肉,讓你毫無感覺。

說實在,在“寅吃卯糧”的理念指導下,日本政府常年“入不敷出”,靠實施赤字財政政策,年年舉債度日,造成國家債務持續上升。再加上此次疫情的“傷害”。漲稅或者增加征稅科目,是其不得已也是唯一的選擇。

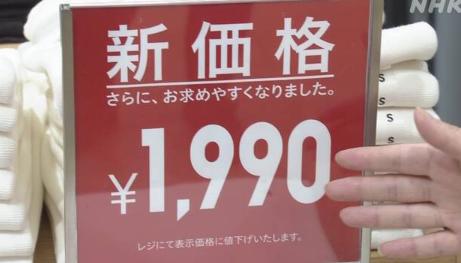

商品在含稅之后,價格明顯也會有讓人感覺商品漲價了,因此在一定程度上也會影響消費者消費,同時也可能導致商家之間進一步在價格上打價格戰。

大家應該都曾有過這樣的疑問,為什么很多商家的商品標價是99、199、2999之類的,為什么不湊個整數,改成100、200、3000,其實也就差1塊錢而已。這就涉及到消費心理,99塊變100塊,從兩位數變成三位數,跟人感覺其實貴了很多。

優衣庫就提前開始布局,優衣庫表示即使取消以前的消費稅標價,也不加價。

例如,不含稅價格為1990日元的商品,此前在加上10%的消費稅后以2189日元的價格銷售,但從12日開始,仍以含稅價格為1990日元的價格銷售。公司解釋說,這是因為如果將現在的含稅價格2189日元直接作為總額來表示的話,價格就會變得不太好理解。

還有NTT docomo本月就宣布,將數據使用量為20gb的套餐費用從當初的每月2980日元下調至每月2700日元。即使加上消費稅也有低于3000日元的費用感覺。

另一方面,像飲食店,就有可能不得不在菜品上提價。